自保ジャーナル No.2194(令和7年11月27日発行)に弊所で担当した「自賠責が因果関係を否定したTFCC損傷について札幌地裁が併合12級を認めた裁判例」が掲載されました

2025/12/16

この度、弊所が担当いたしました交通事故の損害賠償請求事件(札幌地裁 令和7年3月19日判決)が、『自保ジャーナル No.2194』に「新しい判例⑤」として掲載されました。

自賠責保険では因果関係が否定され非該当とされていた左外傷性TFCC損傷について、裁判所は、事故との因果関係を肯定して、後遺障害等級12級を明確に認めました。

画像所見に乏しいとされるTFCC損傷における因果関係立証の技術的なポイントを示す、重要な判決です。

事案の概要

青信号の横断歩道を自転車で進行中の原告(57歳)が、赤信号を無視して交差点内に進入した被告運転の乗用車に衝突された交通事故です。

原告は、左外傷性TFCC損傷(三角線維軟骨複合体損傷)、頸椎捻挫、左肩関節打撲傷等の傷害を負いました。

自賠責保険の認定:頸部痛・左上肢の痺れ等および左肩痛についてそれぞれ第14級9号を認め、併合14級と判断されました。

左手関節の症状(TFCC損傷):画像上の異常所見が不明瞭であることや、受傷当初の診断書に傷病名が認められないことから、事故との相当因果関係を否定し、後遺障害には非該当とされていました。

原告の主張:左外傷性TFCC損傷に基づく左手関節痛(12級13号)と左手関節機能障害(12級6号)が残存し、併合12級に該当すると主張しました。

裁判所の認定のポイント

裁判所は、自賠責保険が否定した左外傷性TFCC損傷の因果関係を詳細に検討し、原告の主張を認めました。

受傷機序と事故の因果関係の認定

事故態様と荷重の立証 裁判所は、原告の「本件事故の際、転倒を避けるためとっさに左手を地面について踏ん張った」という供述を信用できると認定しました 。そして、この動作により「原告の左手関節に大きな荷重が作用したと認められる」とし 、この事実が原告が本件事故により左外傷性TFCC損傷を受傷したことを推認させるものであると判断しました。

症状及び画像所見との整合性 さらに、受傷当初から左手首の疼痛を訴え、症状固定時にも残存したという症状の継続性を確認しました 。特に、「腕を捻ったとき、手首を小指側に曲げたとき、ドアノブを捻るときや鍋を持ち上げるときに、手関節尺側に痛みが出現すること」や「動作時のクリック音(手が抜ける感じ、slack)が生じること」といったTFCC損傷の医学的知見上の症状と、原告の症状が整合的であると判断しました。

また、MRI検査の結果、TFCCの「disc properの不連続」や「断裂」が認められたこと、さらに輝度変化が確認されたことも、因果関係を肯定する重要な根拠とされました。

これらの事実認定により、「原告は、本件事故により、左外傷性TFCC損傷を受傷した」と明確に認定されました。

後遺障害等級の認定

事故による左外傷性TFCC損傷に起因する症状について、以下の通り後遺障害等級を認定しました。

左手関節痛:左外傷性TFCC損傷という「他覚的所見」に基づき、第12級13号(局部に頑固な神経症状を残すもの)に該当。

左手関節機能障害:左手関節の可動域制限が認められ、第12級6号(1上肢の3大関節中の1関節の機能に障害を残すもの)に該当。

その他の障害(頸椎捻挫後の頸部痛、左上肢のしびれ、左肩痛等)の第14級9号の認定と併せ、最終的に併合第12級の後遺障害が残存したと判断されました。

担当弁護士の所感

本判決は、外傷性TFCC損傷の裁判例として、その因果関係と後遺障害等級の立証における重要な指針となるものです。

特に、因果関係の点について、自賠責保険は、事故から約2週間以内に「TFCC損傷」という傷病名が付されないと、事故とTFCC損傷との因果関係を認めない傾向にあります。

本件も、事故当初から手首の痛みを医師に訴えており、医療記録にもその旨の記載があるにもかかわらず、「TFCC損傷」の診断が付されたのが事故から2週間以上経過した後であることを理由に、自賠責保険では事故とTFCC損傷との因果関係が否定されました。

本件訴訟では、まず、この因果関係に関する自賠責保険の判断を覆すことが最も重要なポイントでした。

この点については、具体的な受傷機序(左手をついたことによる大きな荷重)と医療記録の記載による主張・立証が成功しました。

後遺障害等級の点についても、手首のMRIの所見、手首に関する検査の所見、症状経過、症状が仕事や日常生活に与えている支障等を具体的に主張・立証することにより、後遺障害等級12級の認定を得ることができました。

交通事故において手首に受傷し、「TFCC損傷」と診断される被害者の方は散見されますが、TFCC損傷は自賠責保険において適正な等級が認定されにくい印象があります。

しかしながら、有意な医学的所見や仕事・日常生活への支障がある場合には、訴訟提起をすることによって、適切な等級認定を得ることが可能であると思います。

交通事故によるTFCC損傷でお困りの方は、ぜひ一度ご相談ください。

弁護士 水梨 雄太

自保ジャーナル No.2190号(令和7年9月25日発行)に弊所で担当した事案が掲載されました

2025/11/25

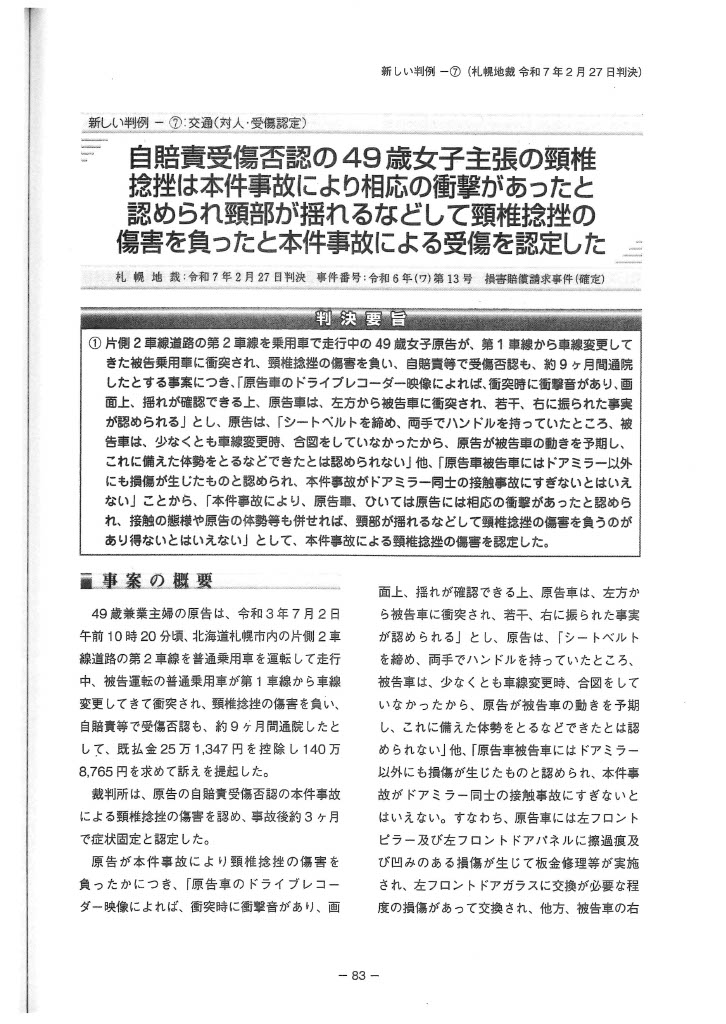

本件は、自賠責保険で受傷(傷害)が否認された被害者(49歳女性)について、札幌地方裁判所が頚椎捻挫の傷害を肯定したケースです(札幌地裁令和7年2月27日判決) 。

被害者の方にとっては、自賠責保険等で傷害と事故との因果関係が否定される(受傷否認)という厳しい状況でしたが、裁判所において正当な判断が示され、ご納得いただける結果となりました 。

事案の概要

本件は、片側2車線道路の第2車線を走行中の原告車両に、第1車線から車線変更してきた被告車両が衝突した事案です。

原告(49歳女性)は頚椎捻挫等の診断を受けて、約9ヶ月間の通院をしましたが、自賠責保険会社は、本件事故と傷害・治療との相当因果関係を否定しました。

その後、自賠責保険会社への再申請(異議申立)、自賠責保険共済紛争処理機構への調停申立を行いましたが、判断は覆りませんでした。

そこで、被害者の方と相談し、訴訟を提起することとしました 。

提訴から、約1年1ヶ月、6回の期日を経て、本件事故と受傷との相当因果関係が肯定される判断が示されました。

裁判所の認定のポイント

相手方(被告)は、本件事故はドアミラー同士の接触にすぎず、原告の身体に医療機関等での治療を要するほどの外力が加わったとは捉えられないとして、相当因果関係を熾烈に争ってきました 。

裁判所は、以下の事実や状況を考慮し、本件事故により原告に頚椎捻挫の傷害が生じたと認め、被告に対し、54万4724円の損害賠償金の支払いを命じました。

相当の衝撃があったこと

・原告車のドライブレコーダー映像から、衝突時に衝撃音と画面上の揺れが確認された。

・原告車は左方から被告車に衝突され、若干、右に振られた 。

・本件事故はドアミラー同士の接触にとどまらず、原告車の左フロントピラー、左フロントドアパネル、左フロントドアガラス等に損傷が生じ、被告車の右フロントサイドフィックスウインドも取り換えられたものであり、ドアミラー同士の接触事故にすぎないとはいえない。

これらの事実から、原告に相応の衝撃があったと認められました。

原告の体勢と予期せぬ衝撃

・原告はシートベルトを締め、両手でハンドルを持っていたが、被告車は車線変更時、合図をしていなかったため、原告は被告車の動きを予期し、これに備える体勢をとることができなかった。

これらの事実から、接触の態様や原告の体勢等も併せれば、頚部が揺れるなどして頚椎捻挫の傷害を負うのがあり得ないとはいえないと認められました。

不自然不合理ではない治療経過

・原告は事故当日、頚部痛等を訴えて受診し、頚椎捻挫と診断された。

・その後も継続的に頚部や肩甲骨部の痛み等の症状を訴え、内服薬や軟性カラーの処方を受け、効果を感じていた。

・事故前3年間は頚部の治療を受けていなかったことから、原告が訴えた症状が本件事故以外の原因で生じたとの疑いは生じない。

・外傷性の所見がないことや神経学的検査の未実施をもって、受傷の事実自体が直ちに否定されるものではない。

担当弁護士の所感

近時、自賠責保険が事故と受傷との因果関係を否定することが増えている印象があります。

自賠責保険で事故と受傷との因果関係が否定された(受傷否認)ケースであっても、訴訟においてドライブレコーダー映像、車両の損傷状況、受傷時の体勢、予期せぬ衝撃、そして通院経過などの具体的な事実を丁寧に主張立証することで、裁判所で判断が覆り、受傷が肯定されることがあります。

自賠責保険で事故と受傷との因果関係が否定された(受傷否認)ケースであっても、訴訟においてドライブレコーダー映像、車両の損傷状況、受傷時の体勢、予期せぬ衝撃、そして通院経過などの具体的な事実を丁寧に主張立証することで、裁判所で判断が覆り、受傷が肯定されることがあります。

自賠責保険の判断がどうしても納得いかないという場合、全ての事案において、裁判所で判断が覆るわけではありませんが、証拠関係から、裁判所で覆る見込みが有るかどうかはある程度見通しが立つことも少なくないです 。

弊所では、事故態様や医学的な主張を詳細に行うことはもちろん、被害の実態を明らかにすることにも力を注いでいます 。

自賠責で受傷否認の判断をされていてお困りの場合、訴訟等を経て、適切な賠償の実現が可能となることもあります。

ご懸念がある場合、まずは一度ご相談ください。

弁護士 丹羽 錬

弁護士 丹羽 錬

医師による症状固定日と裁判所認定の症状固定日が異なる場合に、前者を消滅時効起算日とした裁判例(名古屋地判平成30年2月20日)

2025/02/07

問題意識

多くの交通事故事案では、事故発生から6ヶ月~1年程度で症状固定と診断されて、後遺障害申請を行いますので、訴訟提起に至った段階で、消滅時効が問題となることは多くないです。

もっとも、負傷した怪我の内容によっては、医師の診断する症状固定日までの治療期間が数年に及ぶことがあります。

後遺障害事案では、症状固定日から消滅時効が進行すると考えるのが一般的ですので、事故発生から症状固定まで数年が経過したとしても、症状固定から徒に時間を要しなければ、消滅時効の問題は生じにくいといえます。

しかしながら、事故発生から医師の診断する症状固定日までの治療期間が数年に及ぶような事案について、訴訟提起すると、保険会社側の弁護士は、多くの場合、もっと早期に症状固定に至っていたはずだと主張してきます。

症状固定日が早まれば、その分、治療費、休業損害、傷害慰謝料が減りますので、それが大きな狙いと思われます。

更に、付け加えて、早期に症状固定していたのだから、その早期の症状固定日を消滅時効の起算点と考えると、訴訟提起時点で既に消滅時効期間が経過しており、消滅時効が完成していると主張してくることがあります。

もし、このような主張が認められることになると、被害者の方の請求が全て否定されるということになりかねません。

この問題に関して、裁判所として明確な判断を示したのが、今回取り上げる名古屋地判平成30年2月20日となります。

裁判例

この名古屋地判平成30年2月20日の事案の時系列は以下のとおりです。

(一部簡素化しています。)

事故日 :平成21年3月19日

医師の症状固定日:平成26年2月 6日

訴訟提起日 :平成27年7月30日

裁判所症状固定日:平成22年8月27日

事故発生から症状固定まで、約4年11ヶ月が経過しています。

事故発生から訴訟提起まで、約6年4ヶ月が経過しています。

ただ、症状固定から訴訟提起までは、約1年半しか経過していませんので、一般的な消滅時効の考え方からすると、消滅時効は問題となりません。

しかしながら、この事案では、被告側が、事故から約1年5ヶ月後の平成22年8月27日には症状固定に至っており、その時点を症状固定日とすると、訴訟提起まで約4年11ヶ月が経過しており、消滅時効の期間を経過していると主張していました。

(この当時の消滅時効期間は3年でしたので、もし、平成22年8月27日が症状固定日だとすると、理論的には、訴訟提起時に既に約4年11ヶ月が経過しているため、消滅時効が完成しているということになってしまいます。)

この事案で、裁判所は最終的に、以下のとおり判示して、症状固定日については被告主張の平成22年8月27日を採用しながら、消滅時効の起算点については、医師が症状固定と診断した平成26年2月6日と判断して、被告による消滅時効の主張を認めませんでした。

「(1) 前記3(2)ア(ア)のとおり、原告の右肩の受傷に関する症状固定時期は、平成22年8月27日であるが、消滅時効の起算日は、前提事実(4)のとおり、医師によって症状固定診断がされた、平成26年2月6日と解するのが相当である。その理由は以下のとおりである。

(2) 民法724条前段にいう『損害…を知った時』とは、被害者において、加害者に対する損害賠償請求が事実上可能な状況の下に、その可能な程度に損害を知った時を意味すると解される(最高裁平成14年1月29日判決民集56巻1号218頁参照)。

そして、不法行為により後遺障害が残存した事案において、医師による後遺障害診断時と客観的に症状固定と認められる時点(裁判所が認定した症状固定時)とが異なる場合、被害者は医師による診断又は説明を受けて初めて自らの症状が固定したとの認識を有するに至るのが通常であるから、通常、後遺障害診断書の作成によってなされる症状固定診断よりも前に医師から症状が固定していることの十分な説明を受けたなど特段の事情がない限り、医師による症状固定診断時をもって、被害者において、加害者に対する損害賠償請求が事実上可能な状況の下に、その可能な程度に損害を知ったものとして、消滅時効の起算日とするのが相当である。

そうすると、本件でも、後遺障害診断書が作成されるよりも前に、原告が医師から症状が固定していることの十分な説明を受けたなど特段の事情は認められないから、医師の症状固定の診断時である平成26年2月6日をもって、消滅時効の起算日とするのが相当である。

(3) そして、原告は、被告Y1に対する訴え(A事件)を平成27年7月30日に、被告Y3に対する訴え(B事件)を平成29年1月31日に提起し、本件事故に基づく損害賠償を請求しているから(当裁判所に顕著)、消滅時効は完成していない。」

交通事故の被害者が、医師の診断した症状固定日を信頼して行動していたのに、後日、それが否定されて、いつのまにか消滅時効が完成していたというのは、明らかに不当な結論です。

そのため、この判決の判断は極めて穏当で妥当なものと思われます。

理由付けも合理的であり、適切です。

しかしながら、裁判官も人間ですから、どうしても当たり外れがあることは否めません。

このような主張が被告側からなされた際に、形式的に消滅時効を認める方向で考える裁判官がいないとも限りません。

そのような場合には、この裁判例を引用したり、証拠提出するなどして、被害者の権利を保全する必要があるといえます。

消滅時効に関して、被害者側弁護士として参考になる1つの裁判例としてご紹介致します。

弁護士 丹羽 錬

弁護士 丹羽 錬

プロフィール

当事務所は、交通事故の被害者側に特化した法律事務所です。交通事故事件に関する十分な専門性・知識・経験を有する弁護士が事件を担当致します。

当事務所は、交通事故の被害者側に特化した法律事務所です。交通事故事件に関する十分な専門性・知識・経験を有する弁護士が事件を担当致します。

| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |

|---|---|---|---|---|---|---|

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |

| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |

| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |

| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |

| 28 | 29 | 30 | 31 |

月間アーカイブ

カテゴリーアーカイブ

最新記事

- 近時の自賠責保険の軽微事故への対応の変化(改悪)について

- リハビリについての150日ルールについて

- 重度後遺障害に伴う将来の治療費等について

- 休業が連続していない場合の休業損害の算定方法について

- 勉強会の開催について-高齢主夫の休業損害-

- 個人事業主において、売上額や所得額に変動がない場合の休業損害について

- 兼業主婦の休業損害について

- 懲罰的損害賠償を認めた裁判例

- 物損についての慰謝料について

- 実通院日数が少ない場合の傷害慰謝料について

- 死亡事故における内縁の配偶者の慰謝料について

- 後遺障害等級14級が複数認定された場合の取扱について

- ホステス、スポーツ選手など、特殊な職業の方の逸失利益について③

- ホステス、スポーツ選手など、特殊な職業の方の逸失利益について②

- ホステス、スポーツ選手など、特殊な職業の方の逸失利益について①

- 車両時価額の算定について

- オートローンを組んで車両を購入した場合の車両修理費の請求について

- 代車使用の認められる相当期間について

- 心因的要因による素因減額

- 後縦靭帯骨化症を理由に素因減額を認めた裁判例-大阪地判平成16年8月16日-

- 後縦靭帯骨化症を理由に素因減額を認めた裁判例-大阪地判平成21年6月30日-

- 後縦靭帯の骨化等を理由に素因減額を認めた裁判例-東京地判平成13年4月24日-

- 加害者の保険会社から、「被害者側の過失」を主張された場合に、親族等の自賠責保険から保険金を先行して受領した際の充当関係について

- 自転車の通行ルールと過失割合

- 非接触事故の過失割合について

- 過失割合を判断する上で重要となる資料について

- 軽度外傷性脳損傷(MTBI)について

- 高次脳機能障害により成年後見人が選任された場合に注意すべきこと

- 整骨院への通院が認められる期間の目安

- 施術の必要性・効果の立証

- 自保ジャーナルNo.2099号に弊所で担当した事案が掲載されました

- 自保ジャーナルNo.2077号(令和3年1月14日発行)に、弊所で担当した事案が掲載されました

- 正面衝突、赤信号無視による激突等の大きな事故の際の後遺障害の見落としについて

- 交通事故の傷病により成年後見の申立を余儀なくされる場合について

- 任意保険における被害者の直接請求権について

- 自保ジャーナル No.2194(令和7年11月27日発行)に弊所で担当した「自賠責が因果関係を否定したTFCC損傷について札幌地裁が併合12級を認めた裁判例」が掲載されました

- 自保ジャーナル No.2190号(令和7年9月25日発行)に弊所で担当した事案が掲載されました

- 医師による症状固定日と裁判所認定の症状固定日が異なる場合に、前者を消滅時効起算日とした裁判例(名古屋地判平成30年2月20日)

- 所内検討会レポート(最新の実務動向と対策を深掘り)

- 所内検討会の実施について(令和7年1月)

- 所内検討会の実施について(令和6年10月)

- 札幌弁護士会主催の交通事故研修に講師として参加いたしました

Copyright (C) 交通事故は札幌の弁護士のさっぽろ大通法律事務所 All Rights Reserved.